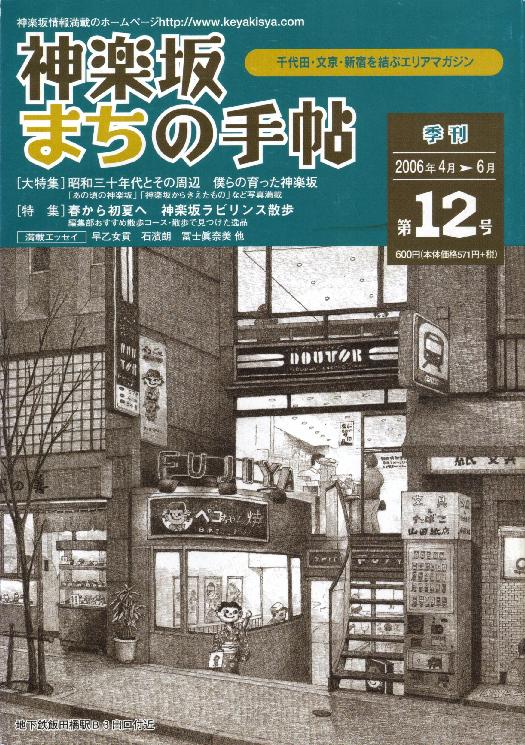

次回9月の定例公演は、高橋正圀さんに書き下ろしていただく「シャッター通り商店街」になります。どんな作品になるのか、脚本づくり真っ最中の高橋正圀さんと、大手出版社にお勤めであった経験を生かしてタウン誌「神楽坂まちの手帖」の発行やイベントの企画などで「神楽坂ブーム」を演出してこられ、神楽坂で不二屋(ペコちゃん焼)のお店を営まれている平松南さんに語り合っていただきました。

(司会進行:福島明夫)

対談 高橋正圀さん・平松南さん

(司会進行:福島明夫)

― 平松さんは神楽坂に観光客等の人を集めて、町をアピールするようなイベントをやっていらっしゃいますよね。それはどういうエネルギーですかね?

平松 基本的に自分がいいと思うことは人に伝えたいという気持ちがありますよね。ぼくはやっぱり神楽坂という町が好きで、いいと思っているんですよ。でも外から来た人は意外と本当のよさを知らないんですよね。表通りはわかるけど裏はわからない、裏に入ったって、通りすがりしか見られないから。ここにこういう面白さがあるっていうのを伝えたい。面白い映画があれば伝えたいというのと同じような気持ちが根強くある、神楽坂の宣伝マンみたいな意識ですかね。

― 今度の作品は「シャッター通り商店街」というタイトルをつけて、商店街を舞台にした話を高橋正圀さんにお願いしているのですが、お話していても、どうもテーマは衰退した商店街をどう活性化させるかを描くだけでは納まらないと思うのですね。商店街や個人商店を題材にしながら、これからの人間の暮らしのありようのようなものに話が広がっていくのでしょうか。先日、劇団話していても、製作の若い女性が、「何で商店街にこだわるのかが分からない。自分は商店街なんて知らない」って言うんですね。昔から商店街なんてなかったと。

高橋 それはそうだよね、今の若い子にとっては生まれたときからスーパーやコンビニで物を買ってきたんだから、俺達が考えているようには商店街を求めてはいないですよね。

平松 僕は神楽坂の商店街でずっと育っているのですけれど、考えてみれば僕らの世代も高校生くらいからはほとんど買いたい物が商店街にはなかったですよ。高校くらいからしゃれっ気が出てきますから、ファッションなんか、地元の商店街に欲しい物がなくて、結局デパートや都心の専門店に行くという世代ですよね。で、町に戻ってきて豆腐屋さんなんかを応援しようというのは50代ぐらいからじゃないかと思うんです。

― 経営努力が足りない。商店街に魅力がないんだから潰れてもしょうがないという人も少なくないでしょうね。

高橋 それは厳しすぎるよね。だって物を売るとか買うとかいう関係からだけでは、商店街の存在価値は見えてこない。この間、NHKで「日本のこれから」という番組をやってたけど、「地方が疲弊している」「地域が破壊されてきた」ということに対して、「それは仕方ないことだ」という意見がスタジオ参加者の半分ぐらい居たんだよね。「いままで政府からの援助に頼ってばかりで、努力が足りなかったから」って。ショックだったなあ。

― 単純な自己責任論。いまそれが風潮としてすごく強いですね。悪い風潮ですね。

高橋 で、こんどの芝居なんだけど、シャッター通りをどう描くか。どうやって再生させるかという、そういう策があったらシャッター通りになんかなってませんからね。ドラマだからフィクションでいいとは言っても嘘くさくなるし。ある種自分たちの街づくりをしたい、自分達が住めなきゃどうしようもないんじゃないか、不便さを補って一つの街を作ろうと、そういう物語になるんだろうと思っているんです。神楽坂なんかその街づくりが非常にうまくいっているように思うんですけれども、秘訣は何ですか。

― それで町のタウン誌の「家族の肖像」欄で商店主の写真を出して、顔がわかるようにしているんですね。

平松 極端に言えば、商店の親父をたずねる観光というのを企画するとか。「親父めぐり」をして歩こうという。商店って、結局人間が基本ですよね。そこにまた希望があるんですよね、人間力という、機械とかとは違う、希望があると思うんですけれど。

高橋 そこに光があるような気がするんですね。今度の芝居の展開も。でも、やっぱり女性のほうがパワーがあるでしょう?

平松 もともと個人商店は女性の働きで成り立ってきたところが多いですからね。男は祭りとか商店会とか、仕事以外のところで威張ってますけどね。

高橋 おばちゃんたちのパワーですよね。神楽坂なんかは歴史とか人物とか町のいろんな魅力を表に出して、観光客が集まるほど成功しているけど、地方じゃほじくり返して魅力を作り出さなきゃいけない。それができるのはおばちゃんたちだと思うんだよね。「昔はよかった」ってたそがれている親父じゃ無理。

平松 やっぱり、女性のほうが必死です。店を守るために。

高橋 その経営のための付加価値は、効率や利便性の追求とか金儲けとかとは反対の方向にある、人間同士が「つながっていく」方向ですよね。結果としてそれは高齢化社会の問題とか、子どもの育ちの問題とか、もっと大げさなことを言えば地球環境の問題とか、今騒がれている大事なことに全部つながっていくんですよね。だから、消費者が考えなければいけない問題でもある。「菜の花らぷそでぃ」ではそのことを農業を舞台にして描いたんだけれども、今度はそれを都市生活の中で描いてみたいと思っています。

― 高橋正圀さんお得意のにぎやかな人間模様の舞台に大笑いしていただきながら、「生活する」ということについて、いっしょに考えあうことができる楽しい作品になればと思っています。ありがとうございました。

(文責:大屋寿朗)